学名の Cuscuta は、「からみつく」という意味のギリシャ語 「 kassyein 」 に由来するということです。

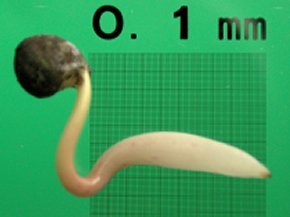

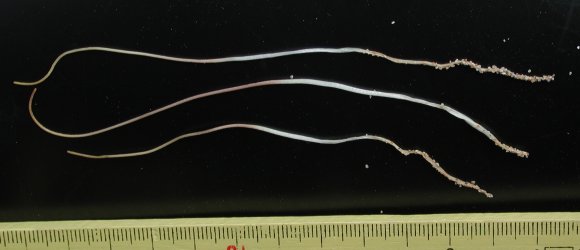

ネナシカズラは文字通り根の無い葛(つるくさのこと)です。発芽したときには、根も芽もよく分からないイトミミズみたいな、あるいは紐(ひも)のような蔓として伸びて、宿主となる植物を探します。図2は、加賀海岸で、砂の中から発芽して、宿主を必死で(?)探しているところです。手近な植物にまといつくと、寄生根を出して植物から栄養分を吸収するとともに、根が枯れていきます。

|

|

| 図3 ノウルシに寄生したネナシカズラ。吸盤のような寄生根を宿主に差し込む。 | 図4 ネナシカズラを無理矢理はがしてみると、寄生根のあった場所が深い傷跡になっている。 |

|

|

| 図5 左:寄生されたノウルシ。右:ネナシカズラ。 赤インクを吸わせたので、維管束の部分を中心に赤く染まっている。 |

図6 図5と同じく右のネナシカズラが、左のノウルシに食い込んでいるのが分かる。 |

|

|

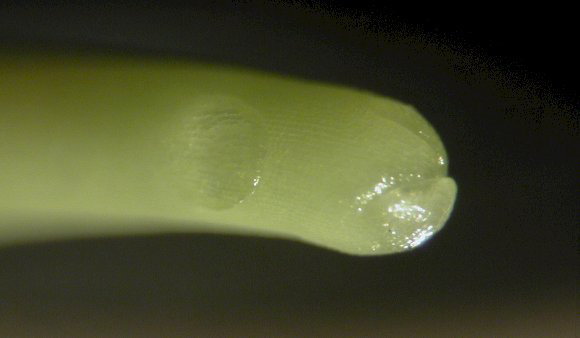

| 図8 上図の果実を割って、種子をつぶしてみたら、イトミミズのような胚(幼植物)が出てきた。何と緑色をしていた。太い部分が〔根〕、細いところが〔芽〕。 | 図9 果実が完全に熟し、冬を越して種子が散乱した状態。 |

|

|

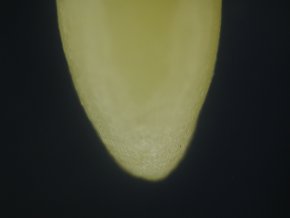

| 図10 左下は1日目(発芽後24時間以内)。約1.5mm。右は未発芽。発芽前には、水分を吸って大きく膨らむ。5月21日。単位は0.1mm。 | 図11 発芽後24時間以内では、根の先端部はまだ平滑。 |

|

|

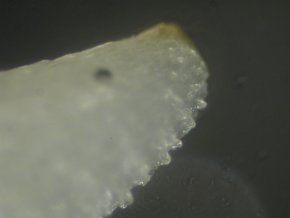

| 図12 2日目(発芽後48時間以内)。1日の間にずいぶん伸びた。5月22日。 | 図13 図12の根の先端。細かな根毛が生え出している。 |

|

図14 3日目(5月23日}。この時期の成長速度は驚異的である。 スケールは目盛り付きスライドガラスで、最小目盛りは0.1mm。スケール全体は1cmあり、100等分されている。 |

|

|

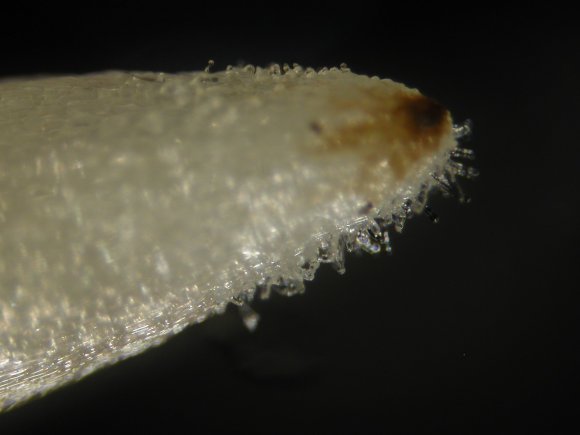

| 図15 5月23日。図14の根の先端。短くか細い根毛が沢山見える。先端部はすでに枯れ始めている。 | |

|

|

| 図16 芽の先端。中央に鱗片状に退化した葉が1枚見え、先端は3裂している。5月24日。 | |

|

|

| 図20 間違ってハマゴウの枯れた茎に絡まってしまった。これでは生きていけない。 | 図21 なんとかウンランにたどり着けた。 |

| 図24 エノキに寄生したネナシカズラ |

|

| 図25 ハマベノギクに寄生したネナシカズラ |

|

| 図26 花序 |

|

| 図27 花。花冠は5裂。柱頭は2個。 |

|

茶色に見えるものは葯(やく:花粉袋)で、その下に二つある白いこぶは雌しべの柱頭。イボイボの付いた鱗片も見えている。右下の隅の膨らんだところが子房。一つの花の長さは約4mm。