(Plantaginaceaeオオバコ科)

|

|

| 図1 雌性期の花。まだ花冠は開いていない。 突きだしたブラシのようなものは雌しべの柱頭。 |

図2 上方の花は雌性期、下方の花は両性期。 |

|

|

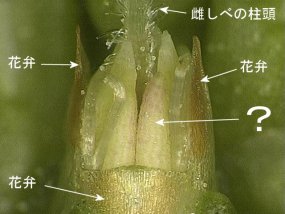

| 図3 雌性期の花。 | 図4 図3より進んだ段階。右上方の丸くて尖ったものは右下の画面外の花から伸びた雄しべの葯。 |

|

|

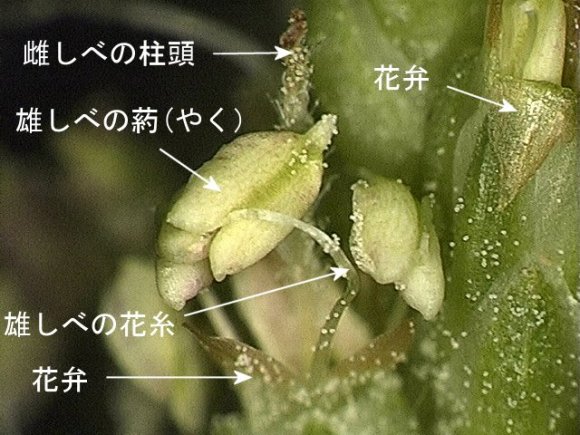

| 図5 図4より進んだ段階で、たたまれていた雄しべの花糸が伸びて葯が表れた状態。 | |

| 雌性期の花を見たら(図3)、手前に開いて下を向いた花弁が1枚見え、左右にも褐色の花弁が2枚見えました。オオバコの花弁は4枚なので、残る1枚は反対側にあって見えないと考えられます。 すると、図3の花の中に見える尖った構造は何か? かなり悩んで、いろいろ探していると、もう少し進んだ段階の花がありました(図4)。花の中の尖った構造がせり出してきています。その構造の横にループ状の紐のようなものも見えてきました。たたみ込まれていた雄しべの葯(やく)だったのです。 |

|

|

|

| 図6 雌性期。まだ雄しべは伸びていないのに早くも柱頭の先端部が枯れてきている。 |

図7 両性期。細かい白点は花粉。 下方の十文字に開いているのは花弁。 上方のハート形のものは雄しべの葯。 |

|

|

| 図8 両性期。柱頭の先端部が枯れ始めている。 雄しべの葯から花粉が出始めている。 |

図9 雄性期。雌しべの柱頭はほとんど枯れている。 |

|

|

| 図10 オオバコ花序の巨大パノラマ画像。花序の実際の長さは47mm。 | |

|

|

| 図11 熟した果実 | |

|

|

| 図12 乾いた種子 | 図13 粘液に包まれた種子 |

オオバコの花は、花茎の下から順に咲き上がっていきます。最初に蕾(つぼみ)から顔を出すのはブラシのような柱頭です。すなわち、雌しべ先熟なのです(図1)。近親交配を避けて、他の花から花粉を貰う仕組みです。【雌性期】

その後、花冠が開くと長い花糸の先端にひらひらした葯(やく)を付けた4本の雄しべが伸びてきます。【両性花の時期:両性期】です。物の本によれば、雌性花の次は雄性花の時期だと書いてあるものもありますが、雌しべの柱頭は未だしっかりしていますから、両性期というべきです(図7。個体差があり、図6のように雄しべが展開しないうちに雌しべの柱頭が枯れ出すものもあります。)。もちろんこの後に、雌しべの枯れた雄性期があるのですが、雌しべの柱頭が次第に枯れてくるので、いつを雄性期とするかが問題なのです。厳密に言えば、雌しべの柱頭が完全に枯れて、しかも雄しべの葯がまだ花粉を出し続けている時期なのでしょうが、そんな時期は極めて短いようですし、確認も困難です。やっと捉えられたのが、図9です。

結論としては、雌性期ははっきりしていますが、両性期や雄性期については、個々の花によってはあいまいな場合もあります。

花が終わると、果実になりますが、オオバコの場合には「蓋果(がいか)」と呼ばれます。中央部で横に割れて、上部が蓋(がい:ふた)のようにはずれて、種子をこぼします。

学名を、Plantago asiatica L. といいますが、Plantago とはラテン語の「足の裏」と「運ぶ」を組み合わせた語です。すなわち、「足の裏で運ぶ」という意味です。人の歩く道がある限り生えているという伝播力の強さを表しています。中国では、牛馬車の通る道ばたに多いということから「車前草」と呼ばれます。

種子は乾いている時には、さらさらな状態ですが(図12)、地面へ落ちて水気を帯びると粘液を出してべたつき(図13)、靴や自動車のタイヤなどにくっついて、遠く(人の行くところ)へ運ばれることができます。

自動車がどれくらい種子散布に係わっているかというと、オオバコの例ではありませんが、「ナイジェリアのイバダンでクリフォードは自動車に付着した泥を採集し、雨期である6月には、乾燥重量1000gの泥の中に98個の、乾期の始まりである12月には同じく、180個の種子が含まれていた」と報告(1959年)しています(種子はひろがる.中西弘樹.1994.平凡社 による)。モータリゼーションの現代では、もっと多くの自動車が、山奥にまで行く時代です。どんどん分布を広げる可能性をもった植物です。

石川県の「白山(2702m)」での調査(柳生. 2002)によると、2100m地点まで分布を広げているということです。

昔から、薬草としても知られ、健胃・利尿・咳止め・眼病・歯痛止めなどいろいろの薬効があるようです。葉をあぶって腫れ物の吸い出しにも使うということです。

この身近な雑草「オオバコ」をもう一度見直してみませんか。

文献:

| 中西弘樹. | 1994. 種子はひろがる. :pp201-202. 平凡社. |

| 柳生敦志. | 2002. 白山におけるオオバコの生息状況について:29. 石川植物の会会報 第31号. |